2025.04.04

WorkPlace

不確実なVUCA※の時代、

求められる心理的安全性

※Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、変化が激しく将来の予測が困難な状況を指す

組織・チーム・個人のパフォーマンスを研究し、アカデミアの知見とビジネス現場の橋渡しを行う。2017年より日本オリンピック委員会より委嘱され、オリンピック医・科学スタッフも務めた。著書『心理的安全性のつくりかた』は40刷・19万部を数え、読者が選ぶビジネス書グランプリ「マネジメント部門賞」、HRアワード2021 書籍部門「優秀賞」を受賞。

- ZENTech代表取締役・チーフサイエンティスト

- 石井 遼介(いしいりょうすけ)

組織の成果へつなげる心理的安全性

―― 心理的安全性の高い組織とはどのような状態を指すのでしょうか。

一言でいうと、「経験や地位に関わらず、だれもが率直な意見や素朴な疑問を言い合える組織」です。誤解されやすい重要な点は「単に言いたいことが言えることが心理的安全性ではない」ということ。あくまでお客さまに貢献し、成果をあげ、問題を未然に防ぐために「効果的な発言か?」という視点が必要です。

たとえば上司としてメンバーや部下から企画書を受け取ったとき、上司側の景色ではずいぶん不十分な企画書に見え「言いたいこと」が10個あったとします。しかし10個すべてを伝えることは「効果的か?」という観点ではノーと言えるでしょう。

部下からすると10個すべて言われても受け止めきれない、対応しきれない可能性が高く、言われたことの優先順位をつけることも大変だからです。

実際、このような「過剰なフィードバック」をする上司は、再提出の際にも「こっちを優先して直してほしかったのに⋯」「言ったのに直って無いじゃないか」と、不十分な成果物を受け取り、手戻りが多く発生しがちです。言いたいことをすべて伝えるよりも、最も成果につながりやすく、効果的だと思えるもの1~2つに絞って伝えるという取捨選択をした方が上手くいくでしょう。

このように単に「言い放題言っていい」が心理的安全性ではありません。特に上位者からは「効果的に伝える」「実際に相手が受け取りやすく、行動を改善しやすい伝え方で伝える」という観点を持って下さい。

―― なぜ今、心理的安全性が求められるようになったのでしょうか?

変化の激しい正解のない時代に入っているからです。変化が穏やかな時代は、上司やベテランが経験を生かし、アドバイスできた。ある意味、上司やベテランが正解を知っているので、上意下達で組織をうまく回すことができました。

ところが今は変化の激しく、正解のない時代です。社会も企業もどんどん変わっていくので、上司もベテランも、役員や社長ですら未経験のことにチャレンジしていかなければならない。誰も正解が分からない中で、上司もベテランも中堅も若手も、皆が一緒になって価値を提供するにはどうするか考える必要があります。

その「一緒に考える」を実現する、コラボレーションの鍵となるのが、この心理的安全性の高い組織・チームなのです。

―― 心理的安全性を高めることで組織にもたらされる効果は何でしょうか?

まずはパフォーマンスの面が挙げられます。心理的安全性が高いと、頼まれた仕事に対し、疑問や懸念が出てきた時点で「この理解でよいでしょうか?」と確認ができます。

心理的安全性が低いと、確認ができず、忖度したり、勝手に想像しながら仕事を進め、期限ギリギリに見当違いのものが出来上がってくることもよくあります。

つまり、心理的安全性の高い組織では手戻りが減り、組織としてパフォーマンスを上げることができるのです。

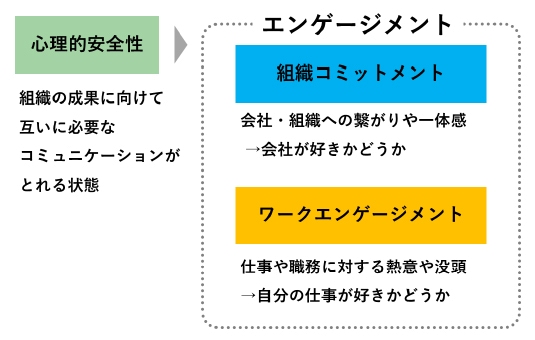

次に、エンゲージメントの面からです。エンゲージメントには、この会社が好きという組織コミットメントと仕事が好きというワークエンゲージメントの2種類があります。

組織コミットメントは離職防止や定着のために、ワークエンゲージメントはパフォーマンスのために重要ですが、心理的安全性は、この2つの重要なエンゲージメント要素を向上させます。実際、ゼンテクで行った日本企業を対象とした1万人規模の調査でも、特に若手社員のほうが心理的安全性に対する感度が高く、心理的安全性の低さがエンゲージメントの低下を通じて若手社員の離職リスクにつながることがわかっています。

ミスやトラブルこそ組織の心理的安全性を高めるチャンス

―― 心理的安全性の高い組織をつくるにはどうしたらよいでしょうか? 何から変えればよいのでしょうか?

これは、当社が実施する研修やコンサルティングの中でも、よく頂く質問です。抽象的には「仲間づくり」から始めて頂きたい、まずはチームの一人とこの記事を共有し、仲間に巻き込んで頂きたい、とお伝えしています。

特に管理職やベテラン向けの具体的・日常的な始め方は、ミスやトラブルの報告時の対応を変えることです。1つは話を聞ききること。ネガティブな報告に対し、途中で話の腰を折り、「お客さんはどう言っているの!?」「だったらすぐにこう対応しないとだめじゃないか!」と半分しか話を聞かず、詰問したり、対応策を示したりしていませんか。それでは、報告する方はげんなりしますし、アドバイスが的外れになる危険性もあります。まずは話を聞ききるということを心がけてください。もう1つは、報告があったことに感謝し受け止めること。誰しもネガティブな報告はしにくいもの。だからこそ、報告があったこと自体に感謝してほしいのです。

心理的安全性な「指摘のしかた」

―― 改善を促す厳しいフィードバックが必要なこともあります。どのようにコミュニケーションをとったらよいのでしょうか。

まず、仕事の「質」を向上させる観点では、こちらも厳しいかどうかではなく、「効果的かどうか」を問うてください。できていないところを厳しく指摘し「ここが不十分だ!」と伝えても、相手には怒られたという印象しか残らず、実際には改善につながりません。

改善に繋がる効果的なフィードバックとは、期待値と現在の差を示し、より良いものにするためどうしたらよいかを伝えることです。「〇〇さんには、ここまでお願いしたいと思っています。そのためには、この観点から調べてみてほしい」というフィードバックを行う。期待されている水準に至るための道筋を示してもらえれば、相手も聞き入れやすいのではないでしょうか。「道筋」については、新人さんなど相手のレベルによっては、一緒にやってみせることも効果的でしょう。

もう1つ、ルールや規律を守らせるためのフィードバックについて。前提としてルールや規律が明文化されていることが重要です。ルールや規律の有無よりも、ルールの運用が例えば上司の機嫌によって変わることの方が、心理的安全性を低下させます。

ルールが事前に明文化され、公正に運用されていれば、人はルールの内側で協働することができます。安全等の観点から厳しいルールが設定されている職場もあるでしょう。何のためのルールなのか目的や必要性を伝えるとともに、公正に運用することです。ルール違反の際に、上司や担当者からしっかりと指摘ができることも、心理的安全性といえるでしょう。

忙しいときほど丁寧にコミュニケーションをとる

―― 石井さまご自身が組織の心理的安全性を高めるためにやっていることはありますか?

大切にしているのは、相手の行動、言葉に「反応」を返すことです。たとえば、企画書チェックの依頼がメールで届いたが、今週は多忙で目を通せそうにない。そんなときは、「企画書ありがとうございます。今週は少し詰まっているので、週明けまでに確認します」と一言返信します。たったの一言ですが、受け取り手は「いつになったら返事くれるんだろう?」と待つストレスや「企画書の質が低くて怒ってるのかな⋯?」といった余計な想像をする必要がなくなります。

また、依頼をする際、特にルーチンワークではない初めての依頼をする際には、前提条件や期待値を伝えるようにしています。「阿吽の呼吸でわかるでしょう」とばかりに、前提条件を省いてメンバーに仕事をお願いすることも少なくありませんが、依頼する際に予算や割ける人員など、条件を伝えたほうが手戻りは少なくなります。

避けたいNGな任せ方は「後出しジャンケン」で条件を伝えること。「企画任せるよ、よろしくね」といったのに、企画が上がってくると、「こんなに予算はかけられない」「こんなに人手のかかる企画はムリ」と言っていませんか。前提条件があれば伝え、なければ依頼時に一緒に考える。その方がトータルで効率化できます。

忙しい時ほど丁寧なコミュニケーションを心がけたいですね。